「新型婚姻」正在流行:既沒有婆媳矛盾,又不和伴侶吵架

這段時間總在網路上刷到各種「新型婚姻」 的貼文。

各個都超出想像。

以前的親密關係,大多遵循固定的發展順序:

戀愛—結婚—同居—生子。

現在則成了「隨機組合」:

只同居,不結婚;只結婚,不戀愛;先同居生子,再結婚領證等等。

五花八門的模式,看似當下的觀念更前衛、更自由了。

但大家都更幸福了嗎?

真不好說。

只結婚,不相愛

你們有聽過有人用Excel表找物件的嗎?

最近就看到一個相關故事。

小鄧已經30歲了,父母催婚催得很緊。

迫於壓力,她開始相親。

然而生活繁忙,沒時間和精力反覆試錯。

於是為了“高效尋夫”,她建了一張Excel表格,分成了“年齡、家世、職業薪資、婚史、身高體重”等一條類目。

然後,每見一位男嘉賓,就會依照類目,一條條給對方打分數。

分數越高的人,她才願意和對方更進一步相處。

就像前段時間,她同時接觸了3位相親對象:

男1號,本地郊區人,大學學歷,有房有車,但年收入不到10w;

男2號,本地農村人,收入還行,但家世不行,聊天也不夠積極;

男3號,本地市區人,收入、家世都不錯,但無共同話題。

在綜合對比之下,她勉強選擇和男1號繼續接觸。

但對方安於現狀的性格,讓小鄧看不到未來的希望。

“總不能永遠都是我賺得更多吧?”

因此最後,她把3位男嘉賓的微信都刪了,相親進度歸零。

其實不隻小鄧,當下有不少人都在用Excel表篩選未來的結婚伴侶。

一是因為如今生活節奏快、壓力大,很難像以前那樣,和一個人慢慢相識相知相愛,再考慮要不要走進婚姻。

而且萬一失敗,將賠上好幾年的青春。

風險太大。

二是因為,他們清楚地區分了戀愛與婚姻的差異:

戀愛,是荷爾蒙的心動,快樂至上;

但婚姻,物質條件是剛需,喜歡只是錦上添花。

來源:視覺中國

所以啊,用Excel表篩選再適合不過了:

列出對方的硬性條件,再依照自己的需求進行配對、評分,和更適配的人相處,能最大化提升成功機率。

初見,篩選硬性指標,合適才交往。

3個月內篩選軟性指標,像人品、性格、三觀、未來規劃、育兒理念等。

不合適,就馬上分手。

“反正3個月內,兩個人也沒啥感情基礎。 ”

然而高效是有了,但別忘了:

當我們把別人當成明碼標價的商品時,我們也可能是別人眼中的商品。

是一個個函數的集合體。

而不是一個完整的、有血有肉、有好有壞的人。

來源:視覺中國

小鄧之前在和男嘉賓見面時,對方曾表示對她很滿意。

原因在於:

小鄧是小學老師,工作穩定,擅長教育。未來如果結婚,能有更多時間照顧和教育孩子。

“他不在乎我是誰,只在意我工具人的屬性。”

最終,兩人相親失敗。

人總是趨利避害的。

為了降低擇偶風險和投入成本,對別人的明碼標價,很多人都能說得上是心安理得。

但一旦發現別人也對自己行相同之事,則心裡一梗,感覺「不被尊重」。

可想而知,「只結婚,不相愛」的親密關係,很難如想像中進行得那麼有效率。

只同居,不領證

和前文所說的故事相反,還有一批人選擇了「只同居,不領證」 的相處模式。

他們大多是已經相愛多年的戀人,且同居了一段時間,經濟獨立,感情穩定,生活習慣也磨合得差不多了,堪比「事實婚姻」。

但他們並沒有領證的打算。

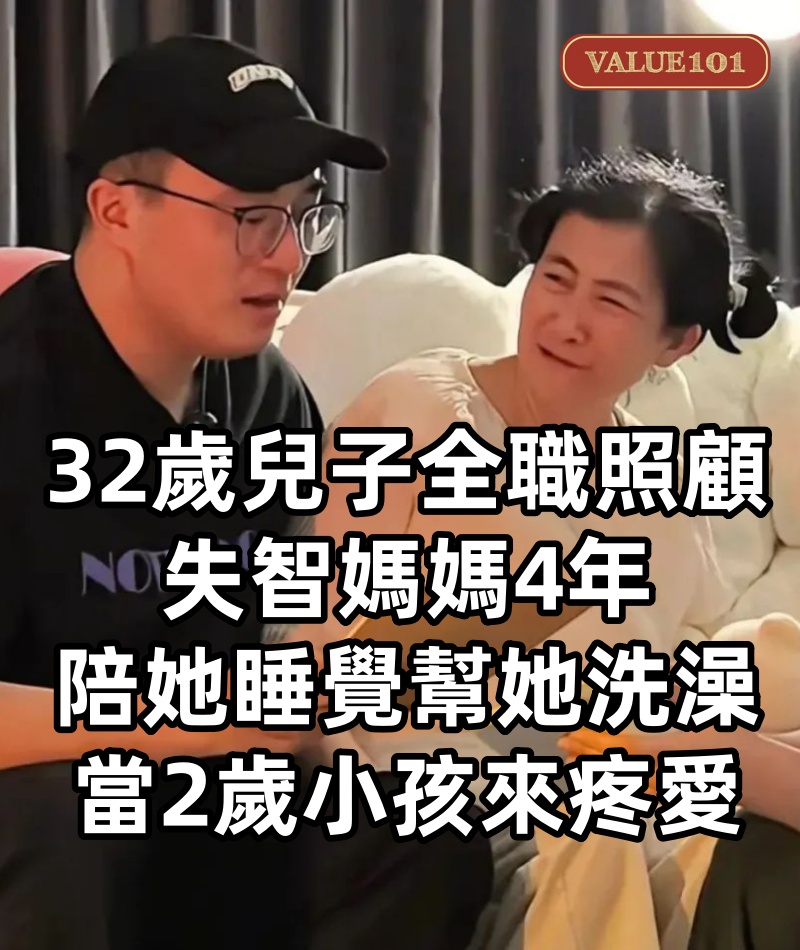

網友大力就是其中的一員。

她和男友已經相戀9年,同居6年了。

曾經歷過異地和異國戀的考驗,吵過的架也多到數不清。

但經過長期的相處和磨合後,反而讓他們如今的感情穩定且甜蜜。

金錢上,大力和男友經濟獨立,承擔家庭支出時分工明確:

大力負責日常物資的採買,男友負責水電物業費和約會費用。

兩人也會定期往共同帳戶存錢,作為每年的旅遊基金。

剩下的錢,都是各管各的。

來源:視覺中國

生活上,他們每週都會開一次家庭會議,針對兩人生活中的矛盾,面對面地商討出一個解決方案。

只討論事實,不抱怨指責,盡量不使用否定句, 力求讓雙方都滿意。

不難發現,這對情侶基本上已經具備了結婚的「先決條件」:

有愛,有錢,有成熟。

但他們依舊選擇維持原狀。

「如果結婚是為了有人陪伴,那現在已經挺好的了。